еңЁеҪ“еүҚйҳ¶ж®өпјҢдёҖеңәеј•еҸ‘зғӯи®®зҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢз©ҶзҪ•й»ҳеҫ·В·иҗЁжӢүиө«пјҲMohamed SalahпјүеҜ№йҳөеҲ©зү©жөҰвҖңдё“е…ӢвҖқеҜ№жүӢзҡ„иЎЁзҺ°пјҢеҶҚж¬ЎжҲҗдёә欧жҙІиөӣеңәз„ҰзӮ№гҖӮиҝ‘жңҹеңЁдёҺзәўеҶӣзҡ„еҜ№еҶідёӯпјҢиҗЁжӢүиө«д»Ҙиҝһз»ӯеҸ–еҫ—дёүжқҖзҡ„ж–№ејҸд»Өзҗғиҝ·жҙҘжҙҘд№җйҒ“пјҢз”ҡиҮіжҲҸз§°д»–вҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқпјҢеңЁеӣҪеҶ…еӨ–зӨҫдәӨеӘ’дҪ“еј•еҸ‘и®Ёи®әгҖӮиҝҷдёҚд»…зӮ№зҮғдәҶеңәеҶ…зҡ„ж°ӣеӣҙпјҢд№ҹеҜ№дёӨйҳҹд№Ӣй—ҙзҡ„еҺҶеҸІеҜ№жҲҳж јеұҖгҖҒжҲҳжңҜеә”еҜ№д»ҘеҸҠзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дә§з”ҹдәҶиҝһй”ҒеҸҚеә”гҖӮйҡҸзқҖиөӣеӯЈж·ұе…ҘпјҢиҝҷдёҖзҺ°иұЎе·ІжҲҗдёәи¶ізҗғиҜқйўҳд№ӢдёҖпјҢд№ҹдёәдҝұд№җйғЁеҰӮдҪ•йқўеҜ№е…ій”®зҗғе‘ҳеҝғзҗҶгҖҒеҜ№жүӢеҰӮдҪ•и°ғж•ҙжҲҳжңҜжҸҗдҫӣдәҶж–°ж ·жң¬гҖӮ

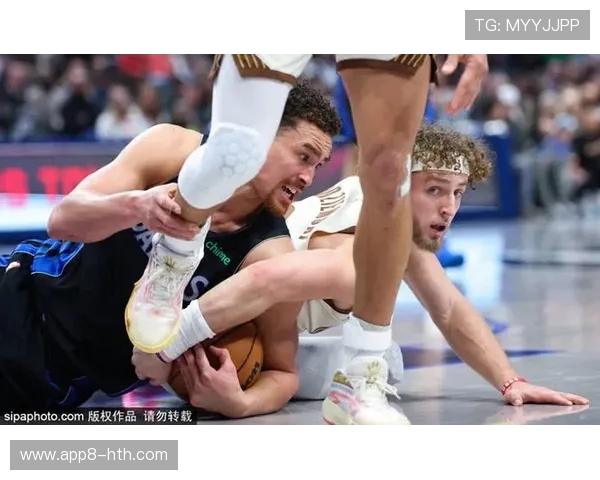

1гҖҒжҜ”иөӣиҝҮзЁӢеӣһйЎҫдёҺе…ій”®ж—¶еҲ»

еңЁеҪ“дёӢиөӣеӯЈзҡ„жҹҗж¬Ўе…ій”®еҜ№еҶідёӯпјҢиҗЁжӢүиө«зҺҮйўҶеҲ©зү©жөҰиҝҺжҲҳдёҖж”Ҝдј з»ҹејәйҳҹпјҢе…¶иЎЁзҺ°еҸҜи°“дёҖж°”е‘өжҲҗгҖӮжҜ”иөӣејҖеұҖпјҢд»–дҫҝеңЁеүҚеңәеҲ¶йҖ дәҶжҳҺжҳҫеЁҒиғҒпјҢжҢҒз»ӯз»ҷеҜ№ж–№йҳІзәҝж–ҪеҺӢгҖӮйҡҸеҗҺпјҢд»–еңЁдёӯж®өйҖҡиҝҮзІҫеҮҶзӘҒз ҙдёҺй…ҚеҗҲеҫ—еҲ°дәҶжһҒдҪіжңәдјҡпјҢиҝӣж”»з«Ҝ延з»ӯй«ҳж•ҲеҸ‘жҢҘгҖӮ

иҝӣе…ҘдёӢеҚҠеңәпјҢеҜ№жүӢдёәйҒҸеҲ¶е…¶еЁҒиғҒпјҢи°ғж•ҙйҳІе®Ҳзӯ–з•ҘпјҢеҠ ејәдёӯеңәеӨ№еҮ»пјҢдҪҶиҗЁжӢүиө«д»ҚеҮӯеҖҹж•Ҹй”җзҡ„з©әй—ҙж„ҹдёҺиҠӮеҘҸеҸҳеҢ–ж’•иЈӮйҳІзәҝгҖӮжҜ”иөӣеҗҺжңҹпјҢд»–еҶҚж¬ЎеҲ¶йҖ з ҙй—ЁжңәдјҡпјҢд»ӨеҜ№жүӢйҳІзәҝеҙ©жәғгҖӮиҝҷж®өиҝҮзЁӢеҚ°иҜҒдәҶд»–вҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқзҡ„жҲҸ称并йқһз©әз©ҙжқҘйЈҺгҖӮ

иҲһеҸ°д№ӢеӨ–пјҢи§Ӯдј—еёӯдёҺзӨҫдәӨеӘ’дҪ“д№ҹйҡҸд№ӢжІёи…ҫгҖӮзҗғиҝ·д»¬еңЁиөӣеҗҺзә·зә·еӣһйЎҫе…¶дёүжқҖиЎЁзҺ°пјҢи®ӨдёәиҗЁжӢүиө«еңЁеҜ№йҳөзәўеҶӣж—¶жҖ»иғҪеңЁе…ій”®иҠӮзӮ№еҮәзҺ°гҖӮжҜ”иөӣиҝҮзЁӢиҷҪеӨҚжқӮпјҢдҪҶвҖңд»–еңЁеҜ№йҳөзәўеҶӣж—¶е°ұжҳҜжңүйӯ”еҠӣвҖқжҲҗдёәдёҖз§Қе…ұиҜҶгҖӮ

2гҖҒжҲҳжңҜеёғеұҖдёҺеҜ№йҳөзәўеҶӣзҡ„дјҳеҠҝ

еңЁеҜ№йҳөзәўеҶӣиҝҷзұ»дј з»ҹиұӘй—Ёж—¶пјҢиҗЁжӢүиө«еҸҠе…¶жүҖеңЁеҲ©зү©жөҰзҡ„жҲҳжңҜеёғеұҖе°Өдёәе…ій”®гҖӮзҗғйҳҹеңЁиҝӣж”»з«Ҝдҝқз•ҷдәҶе®Ҫе№ҝдј еҲҮе’Ңиҫ№и·ҜжҸ’дёҠзҡ„з»“жһ„пјҢиҖҢиҗЁжӢүиө«д№ жғҜдәҺд»Һиҫ№и·ҜзӘҒз ҙжҲ–еҸҚжү“дҪҚзҪ®пјҢд»ӨеҜ№ж–№йҳІе®ҲйҳІзәҝйҡҫд»Ҙе®Ңе…ЁйҖӮеә”гҖӮжӯӨеёғеұҖдёәд»–еҲӣйҖ дәҶжӣҙеӨҡдёҖеҜ№дёҖдёҺеҸҚеҮ»жңәдјҡгҖӮ

йҳІе®Ҳз«ҜпјҢзәўеҶӣеңЁйқўеҜ№иҗЁжӢүиө«ж—¶еёёеёёйҮҮз”ЁеҸҢдәәеӨ№еҮ»жҲ–жҸҗеүҚйҖјжҠўзҡ„ж–№ејҸпјҢж„ҸеңЁеҲҮж–ӯе…¶жҺҘзҗғдёҺеҗҜеҠЁзәҝи·ҜгҖӮдҪҶеҲ©зү©жөҰеҜ№жӯӨе·Іжңүйў„жЎҲпјҡиҗЁжӢүиө«йҖҡиҝҮеӣһж’ӨжҺҘеә”гҖҒдёҺдёӯеңәиҝһеҠЁиҪ¬жҚўдҪҚзҪ®пјҢдҪҝеҜ№ж–№еӨ№еҮ»еӨұж•ҲпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗз©әй—ҙдјҳеҠҝгҖӮиҝҷз§ҚжҲҳжңҜдёҠзҡ„вҖңе…ӢеҲ¶вҖқдҪ“зҺ°дәҶд»–вҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқзҡ„е…·дҪ“еҺҹеӣ гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеҲ©зү©жөҰж•ҷз»ғз»„еңЁиөӣеүҚй’ҲеҜ№зәўеҶӣзҡ„йҳІе®ҲејұзӮ№еҒҡи¶іеҠҹиҜҫгҖӮйҖҡиҝҮж•°жҚ®еҲҶжһҗеҫ—еҮәпјҡзәўеҶӣеңЁй’ҲеҜ№йҖҹеәҰеһӢиҫ№й”ӢеҮәеҮ»ж—¶йҳІе®ҲиҪ¬жҚўзЁҚж…ўпјҢиҖҢиҗЁжӢүиө«еҲҷж“…й•ҝеҲ©з”ЁйҖҹеәҰдёҺй…ҚеҗҲеҲӣйҖ зһ¬й—ҙзӘҒз ҙгҖӮжҲҳжңҜеёғеұҖеӣ жӯӨеңЁе®һжҲҳдёӯеҫ—д»ҘеҘҸж•ҲпјҢ并еңЁе…ій”®жҜ”иөӣдёӯжҳҫзҺ°дјҳеҠҝгҖӮ

иҗЁжӢүиө«еңЁдёҺзәўеҶӣзҡ„еӨҡж¬ЎеҜ№жҠ—дёӯпјҢзҗғе‘ҳиЎЁзҺ°жҢҒз»ӯдјҳејӮпјҡд»–еңЁж”»йҳІдёӨз«ҜеқҮжңүдә®зӮ№пјҢеӨ–зәҝжүӢж„ҹзҒ«зғӯгҖҒзӘҒз ҙи·Ҝж•°еӨҡж ·гҖҒеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»еҶ·йқҷжҠҠжҸЎжңәдјҡгҖӮжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚиЎЁзҺ°пјҢдҪҝзҗғиҝ·жҲҸз§°д»–вҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқ并йқһеӨёеј пјҢиҖҢжҳҜ华体会平台 з»ҸйӘҢзҙҜз§ҜдёӢзҡ„з»“жһңгҖӮ

д»ҺеҝғзҗҶи§’еәҰжқҘзңӢпјҢйқўеҜ№зәўеҶӣиҝҷж ·еҺҶеҸІжӮ д№…гҖҒзҗғиҝ·еҹәзЎҖеәһеӨ§зҡ„еҜ№жүӢпјҢжҜ”иөӣзҡ„зӨҫдјҡеҺӢеҠӣдёҺиҲҶи®әејәеәҰйғҪиҫғ常规жҜ”иөӣжӣҙй«ҳгҖӮиҗЁжӢүиө«еҚҙеңЁиҝҷз§Қй«ҳеҺӢзҺҜеўғдёӢдҫқ然表зҺ°зЁіе®ҡгҖҒз”ҡиҮіжӣҙе…·жқҖдјӨеҠӣпјҢиҜҙжҳҺд»–е…·еӨҮдјҳз§Җзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁдёҺжҜ”иөӣе®ҡдҪҚгҖӮиҝҷд№ҹи®©д»–еңЁйқўеҜ№зәўеҶӣж—¶пјҢдјјд№Һе…·еӨҮвҖңиҝӣеҢ–вҖқзүҲзҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮ

еӣўйҳҹеҶ…еӨ–д№ҹеҜ№е…¶зҠ¶жҖҒз»ҷдәҲй«ҳеәҰиҜ„д»·гҖӮйҳҹеҸӢдёҺж•ҷз»ғи®ӨдёәпјҢиҗЁжӢүиө«иҝӣе…ҘжҜ”иөӣзҠ¶жҖҒзҡ„йҖҹеәҰеҝ«гҖҒе…ій”®ж—¶еҲ»еҶіж–ӯжҳҺзЎ®пјҢиҖҢзәўеҶӣйқўеҜ№д»–зҡ„зәҝи·ҜдёҺиҠӮеҘҸжҖ»жҳҫеҫ—зЁҚж…ўдёҖжӯҘгҖӮиҝҷз§ҚеҝғзҗҶдёҺиә«дҪ“еҗҢжӯҘзҡ„дјҳеҠҝпјҢжҳҜд»–вҖңдё“е…ӢвҖқзәўеҶӣиҜқйўҳзҡ„ж·ұеұӮеҺҹеӣ гҖӮ

4гҖҒзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёҺвҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқзҡ„еҪұе“Қ

зҗғиҝ·ж–ҮеҢ–еұӮйқўпјҢиҗЁжӢүиө«дёүжқҖзәўеҶӣзҡ„зҺ°иұЎе·ІеңЁзҪ‘з»ңдёҠжј”еҸҳжҲҗдёҖз§ҚиҜқйўҳж ҮзӯҫгҖӮзҗғиҝ·жҲҸз§°д»–вҖңзәўеҶӣе…ӢжҳҹвҖқжҲ–вҖңзәўеҶӣдё“жқҖиҖ…вҖқпјҢ并频з№ҒеңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠд»Ҙеӣҫж–ҮгҖҒзҹӯи§Ҷйў‘еҪўејҸеӣһйЎҫе…¶еҜ№йҳөеҺҶеҸІгҖӮиҝҷз§Қж–ҮеҢ–зҺ°иұЎеңЁж¬§жҙІиөӣеңәе’ҢеӣҪеҶ…зҗғиҝ·зҫӨдҪ“дёӯеқҮжңүдј ж’ӯгҖӮ

иҝҷз§Қз§°е‘јдёҚд»…жҳҜдёҖз§Қе№Ҫй»ҳиЎЁиҫҫпјҢд№ҹеҸҚжҳ дәҶзҗғиҝ·еҜ№дәҺеҜ№жүӢдёҺе…ій”®зҗғе‘ҳеҜ№жҠ—зҡ„е…іжіЁеәҰжҸҗеҚҮгҖӮеҗҢж—¶пјҢе®ғд№ҹдёәдҝұд№җйғЁе“ҒзүҢдёҺе•ҶдёҡеұӮйқўжҸҗдҫӣдәҶж–°зҡ„дј ж’ӯзӮ№пјҡеҲ©з”ЁжҳҺжҳҹзҗғе‘ҳеңЁзғӯй—ЁеҜ№еҶідёӯзҡ„зӘҒеҮәиЎЁзҺ°пјҢеўһејәзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дә’еҠЁдёҺе•Ҷдёҡд»·еҖјгҖӮиҝҷдёҖзӮ№еңЁеҪ“еүҚдҪ“иӮІе•ҶдёҡеҢ–и¶ӢеҠҝдёӯе…·жңүеҸӮиҖғж„Ҹд№үгҖӮ

дёҚиҝҮпјҢд»ҺеҸҰдёҖдёӘи§’еәҰзңӢпјҢиў«иҙҙдёҠвҖңдё“е…ӢзәўеҶӣвҖқж Үзӯҫд№ҹз»ҷеҜ№жүӢиҗҘйҖ дәҶй’ҲеҜ№еҝғзҗҶзҡ„еҺӢеҠӣгҖӮзәўеҶӣзҗғиҝ·дёҺдҝұд№җйғЁеҸҜиғҪдјҡеңЁиөӣеүҚжӣҙејәи°ғиҝҷдёҖвҖңејұзӮ№вҖқж ҮзӯҫпјҢд»ҺиҖҢеј•еҸ‘еӨҮжҲҳеұӮйқўзҡ„йўқеӨ–е…іжіЁгҖӮиҝҷе……еҲҶиҜҙжҳҺзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёҺжҲҳжңҜеҮҶеӨҮд№Ӣй—ҙе·ІеҪўжҲҗдә’еҠЁпјҢ并еңЁж–°йҳ¶ж®өдёӯз»ҷдәҲеҸҢж–№ж–°зҡ„еҸҳйҮҸгҖӮ

жҖ»зҡ„жқҘзңӢпјҢиҗЁжӢүиө«еңЁеҜ№йҳөзәўеҶӣиҝҷдёҖзі»еҲ—иЎЁзҺ°жүҖеј•еҸ‘зҡ„зғӯи®®пјҢдёҚд»…жҳҜзҗғе‘ҳдёӘдәәзҠ¶жҖҒзҲҶеҸ‘зҡ„дҪ“зҺ°пјҢжӣҙжҳҜжҲҳжңҜеә”еҜ№гҖҒеҝғзҗҶдјҳеҠҝгҖҒзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёҺе•Ҷдёҡдј ж’ӯеӨҡйҮҚеҸ еҠ зҡ„з»“жһңгҖӮеҜ№жҲҳзәўеҶӣзҡ„вҖңдё“е…ӢвҖқеҚ°иұЎиҷҪеёҰжңүжҲҸз§°ж„Ҹе‘іпјҢдҪҶе…¶иғҢеҗҺжңүзқҖдё°еҜҢзҡ„жҠҖжңҜдёҺеҝғзҗҶж”Ҝж’‘гҖӮ

еұ•жңӣжңӘжқҘпјҢиҝҷдёҖдәӢ件жҸҗзӨәдәҶдҪ“иӮІз«һжҠҖдёӯжҳҺжҳҹзҗғе‘ҳеҜ№зү№е®ҡеҜ№жүӢзҡ„вҖңе…Ӣжҳҹж•Ҳеә”вҖқеҸҜиғҪе…·жңүжӣҙж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮдёҚд»…дҝұд№җйғЁйңҖеңЁжҲҳжңҜдёҠжҢҒз»ӯеә”еҸҳпјҢеҜ№жүӢдәҰеә”еңЁеҝғзҗҶе’ҢеёғеұҖдёҠдё»еҠЁз ҙи§ЈгҖӮе»әи®®еҗ„ж–№еңЁж–°иөӣеӯЈејҖеұҖйҳ¶ж®өе…іжіЁеҜ№йҳөзү№е®ҡејәйҳҹж—¶зҗғе‘ҳзҠ¶жҖҒдёҺжҲҳжңҜй’ҲеҜ№жҖ§и°ғж•ҙпјҢд»Ҙеә”еҜ№зұ»дјјзҺ°иұЎжүҖеёҰжқҘзҡ„ж јеұҖеҸҳеҢ–гҖӮ